【図解でスッキリ】ドライクリーニングの「ドライ」って結局どういう意味?使う液体や工程を徹底解説

【図解でスッキリ】ドライクリーニングの「ドライ」って結局どういう意味?使う液体や工程を徹底解説

「ドライクリーニングの『ドライ』ってどういう意味?」その疑問、この記事を読めばスッキリ解決します。結論から言うと「ドライ」とは「水を“使わない”」という意味で、油性の「有機溶剤」という特殊な液体で洗います。なぜ水を使わないのか、水洗いとの違いや得意な汚れ、クリーニングの全工程を図解で分かりやすく解説。どんな服を出すべきか洗濯表示の見方から、クリーニング後のニオイ対策といった疑問まで、まるっとお答えします。

1. ドライクリーニングの「ドライ」は「水を“使わない”」という意味

「ドライクリーニング」と聞くと、「乾いたまま洗うの?」と不思議に思う方も多いのではないでしょうか。しかし、実際には衣類を濡らさずに洗っているわけではありません。ドライクリーニングの「ドライ」とは、洗濯の工程で「水」を一切使わないことを意味しています。

私たちの家庭で行う洗濯は、水と洗剤を使って汚れを落とす「水洗い(ウェットクリーニング)」です。一方、ドライクリーニングは、水の代わりに特殊な液体を使って衣類を洗浄する方法なのです。この「水を使わない」という点が、デリケートな衣類を傷めずにきれいにできる最大の秘密です。

1.1 水の代わりに使うのは「有機溶剤」という油性の液体

では、水の代わりに何を使っているのでしょうか。それは「有機溶剤」と呼ばれる、油を主成分とした特殊な液体です。この有機溶剤が洗剤のような役割を果たし、衣類の汚れを溶かし出して落とします。

少しイメージしにくいかもしれませんが、原理は化粧を落とすクレンジングオイルに似ています。ファンデーションなどの油性の汚れは、水だけではなかなか落ちませんが、オイルを使うとスルッと馴染んで浮き上がりますよね。それと同じように、ドライクリーニングでは油性の有機溶剤を使って、皮脂汚れや油性ペン、口紅といった家庭の洗濯では落としにくい油溶性の汚れを効果的に分解・洗浄するのです。

1.2 なぜ水を使わないの?型崩れや縮みを防ぐため

スーツやコート、セーターなど、特定の衣類にドライクリーニングが推奨されるのはなぜでしょうか。その理由は、水洗いによる「型崩れ」「縮み」「色落ち」「風合いの変化」といったトラブルを防ぐためです。

特に、ウールやシルク、カシミヤ、レーヨンといった天然繊維やデリケートな素材は、水分を含むと繊維が膨らんだり、絡み合ったりしてしまいます。これが、乾燥する過程で縮みや型崩れを引き起こす大きな原因です。また、染料が水に溶け出して色落ちや色移りが起こることもあります。

その点、有機溶剤を使うドライクリーニングは、繊維に水分をほとんど含ませることがありません。そのため、衣類が本来持つ形や風合い、色合いを保ったまま、優しく汚れだけを落とすことができるのです。

水洗いとドライクリーニングが衣類に与える影響の違いを、以下の表にまとめました。

| 洗浄方法 | 主な特徴 | 衣類への影響 |

|---|---|---|

| 水洗い (ウェットクリーニング) |

水と洗剤で洗う、家庭でも一般的な方法。 | ・繊維が水分を吸収し、膨潤する。 ・縮み、型崩れ、シワ、色落ちが起こりやすい。 ・風合いが損なわれることがある。 |

| ドライクリーニング | 有機溶剤で洗う、クリーニング店専門の方法。 | ・繊維に水分がほとんど浸透しない。 ・縮みや型崩れが起きにくい。 ・色落ちのリスクが低く、風合いを保ちやすい。 |

このように、ドライクリーニングは大切な衣類を長持ちさせるための、非常に優れた洗濯方法と言えます。

2. 【図解】ドライクリーニングで使う液体「有機溶剤」とは?

ドライクリーニングの「ドライ」が「水を“使わない”」という意味であることは先述の通りですが、では水の代わりに何を使っているのでしょうか。その答えが「有機溶剤」という油性の液体です。この有機溶剤が、ドライクリーニングの洗浄力の要となります。

有機溶剤は、水に溶けない油性の汚れ(皮脂、ファンデーション、油性インクなど)を、生地を傷めることなく溶かし出す性質を持っています。クリーニング店では、衣類の種類や汚れの度合いに応じて、複数の有機溶剤を使い分けています。ここでは、日本国内で主に使用されている代表的な有機溶剤について、その特徴を詳しく見ていきましょう。

2.1 主流は「石油系溶剤」

現在、日本国内のクリーニング店で最も広く使用されているのが「石油系溶剤」です。ガソリンや灯油と同じく石油から作られる液体ですが、クリーニング用に精製されており、無色透明でニオイもほとんどありません。

最大の特徴は、洗浄力が比較的マイルドであるため、ウールやカシミヤ、シルクといったデリケートな衣類へのダメージが非常に少ないことです。繊維の風合いを損なわず、型崩れや縮みを最小限に抑えながら優しく洗い上げることができます。また、プラスチック製のボタンや接着剤で付けられた装飾品などへの影響も少ないため、デザイン性の高い衣類にも安心して使用できるのが強みです。

一方で、洗浄力が穏やかな分、後述するパークロロエチレンに比べると頑固な油汚れに対する洗浄力はやや劣ります。しかし、その汎用性の高さと安全性から、多くのクリーニング店でメインの溶剤として採用されています。

2.2 洗浄力が高い「パークロロエチレン」

「パーク」という通称でも知られる「パークロロエチレン」は、石油系溶剤よりも格段に高い洗浄力を持つ塩素系の有機溶剤です。油を溶かす力が非常に強く、機械油や食べこぼしの油ジミ、ボールペンのインクといった、家庭では落とせない頑固な油汚れを落とすのに絶大な効果を発揮します。

主に、作業着や油汚れがひどい衣類のクリーニングに用いられます。また、不燃性であるため火災の危険性が低いというメリットもあります。

ただし、その強い洗浄力は諸刃の剣でもあります。デリケートな素材や染色が弱い衣類に使うと、色落ちや風合いの変化、生地の傷みを引き起こす可能性があります。また、ビーズやスパンコールなどの装飾品、接着剤で加工された部分を溶かしてしまうこともあるため、使用できる衣類が限られます。環境への配慮から、近年では使用するクリーニング店が減少傾向にあります。

2.2.1 【一目でわかる】ドライクリーニング用有機溶剤の比較表

ここまでご紹介した溶剤のほかにも、よりデリケートな衣類に使われる「フッ素系溶剤」や、環境に優しく肌触りの良い仕上がりになる「シリコーン系溶剤」などがあります。それぞれの特徴を一覧表にまとめました。

| 溶剤の種類 | 主な特徴 | メリット | デメリット | 得意な衣類 |

|---|---|---|---|---|

| 石油系溶剤 | 日本で最も主流。洗浄力はマイルド。 | 衣類へのダメージが少なく、汎用性が高い。風合いを保ちやすい。 | 頑固な油汚れは落ちにくい場合がある。引火性がある。 | スーツ、コート、セーター、デリケート素材全般 |

| パークロロエチレン (塩素系溶剤) |

洗浄力が非常に高い。 | 頑固な油汚れやシミに強い。不燃性で安全性が高い。 | 色落ちや生地を傷めるリスクがある。装飾品が溶けることがある。 | 作業着、油で汚れた衣類 |

| フッ素系溶剤 | 洗浄力は穏やか。乾燥が速い。 | 極めてデリケートな素材に対応可能。型崩れのリスクが低い。 | コストが高い。洗浄力は弱い。 | 高級ブランド品、皮革製品、和服 |

| シリコーン系溶剤 | 化粧品にも使われる成分で安全性が高い。 | 環境や人体に優しい。柔らかく、なめらかな仕上がりになる。 | 洗浄力は最もマイルド。導入店舗が少ない。 | ベビー服、肌に触れる衣類、風合いを重視する衣類 |

このように、クリーニング店では衣類の状態をプロの目で見極め、最適な溶剤を選んで洗浄しています。これが、家庭の洗濯では実現できないプロならではの仕上がりの秘訣なのです。

3. ドライクリーニングの全工程を4ステップで解説

ドライクリーニングと聞くと、特別な機械に衣類を入れるだけで完了するイメージがあるかもしれませんが、実際にはプロの技術が詰まった複数の工程を経て行われます。家庭での洗濯とは全く異なる、その専門的な全工程を4つのステップに分けて、図解も交えながら分かりやすく解説します。

| ステップ | 工程 | 主な内容 |

|---|---|---|

| 1 | 洗浄 | 有機溶剤で油性の汚れを溶かし出す |

| 2 | すすぎ | 溶剤をろ過し、きれいな溶剤で衣類を清浄にする |

| 3 | 乾燥 | 溶剤を蒸発させて回収し、衣類を乾かす |

| 4 | 仕上げ | プレス機やアイロンで形と風合いを復元する |

3.1 ステップ1 洗浄(専用の洗濯機で汚れを溶かす)

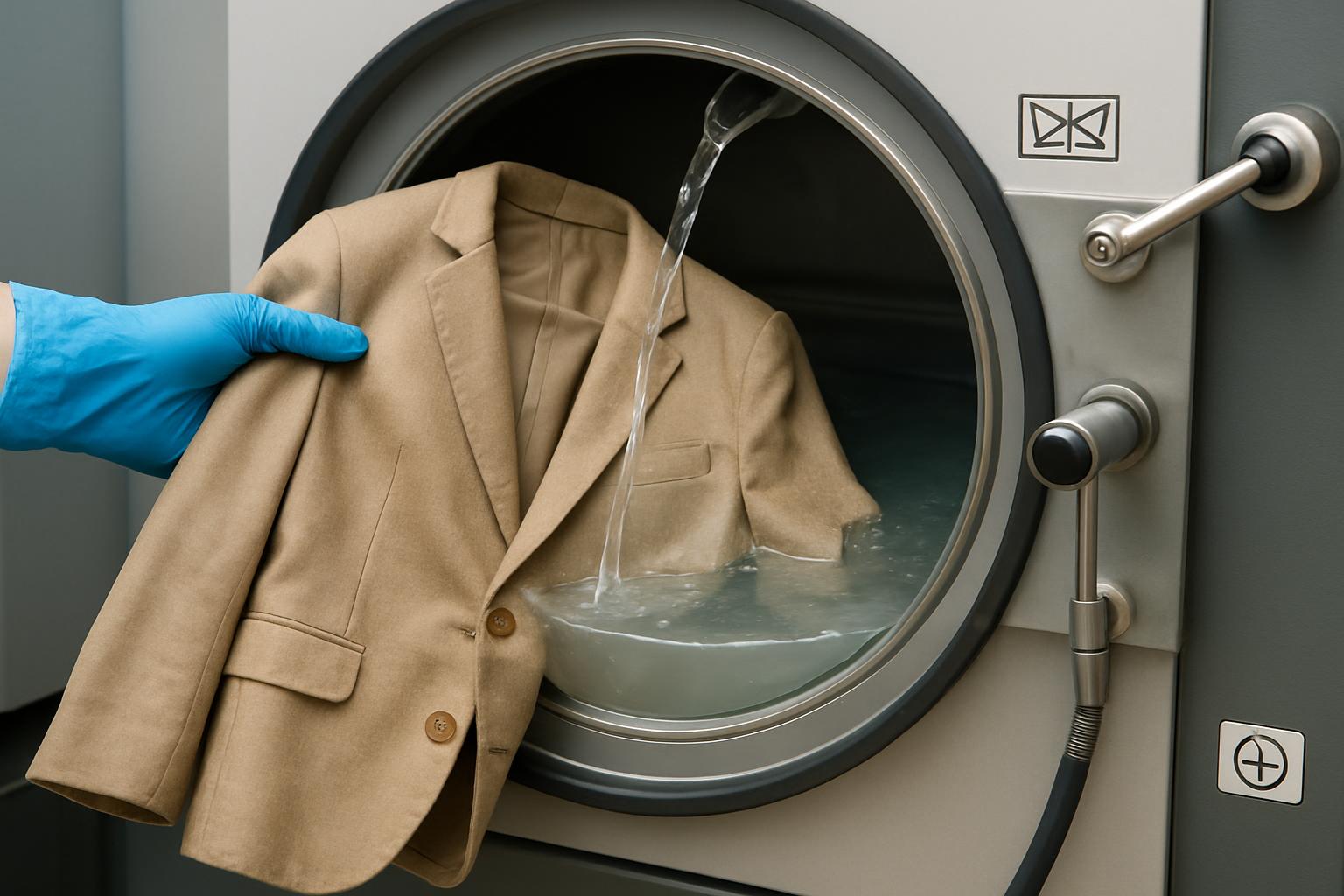

まず、衣類は「ドライクリーニング溶剤管理洗濯機」という専用の大きな洗濯機に入れられます。この機械の中で、水の代わりに有機溶剤が投入され、衣類は溶剤に浸された状態でやさしく洗浄されます。

ここでのポイントは、汚れを「溶かし出す」という点です。水洗いのように洗剤の力で汚れを分解して剥がすのではなく、有機溶剤が持つ油を溶かす性質を利用して、皮脂やファンデーション、油性ボールペンのインクといった油溶性の汚れを衣類の繊維からスムーズに溶かし出します。衣類への物理的なダメージを最小限に抑えながら、効果的に汚れを除去できるのが特徴です。

3.2 ステップ2 すすぎ(汚れた溶剤をきれいにする)

洗浄工程で汚れが溶け出した溶剤は、そのままでは衣類に汚れが再付着してしまいます。そこで行われるのが「すすぎ」ですが、これは家庭の洗濯のように新しい水(溶剤)を大量に使うわけではありません。

ドライクリーニングでは、汚れた溶剤をフィルターに通してろ過し、クリーンな状態に戻してから再び洗濯槽に循環させることで、すすぎを行います。このフィルターには活性炭や特殊なろ布が使われており、汚れや不純物を吸着・除去する重要な役割を担っています。このフィルター管理の質が、クリーニング店の品質を左右するとも言われるほど大切な工程です。きれいになった溶剤で繰り返しすすぐことで、衣類に残ったわずかな汚れもしっかりと取り除きます。

3.3 ステップ3 乾燥(溶剤を蒸発させて回収する)

すすぎが終わった衣類は、溶剤を含んだまま濡れた状態です。これを乾燥させる工程も、家庭の乾燥機とは仕組みが大きく異なります。洗濯槽内の温度を上げて、衣類に含まれる有機溶剤を気化させ(蒸発させ)ます。

そして、ここが最も重要なポイントですが、気化した溶剤は機械の外部に排出されるのではなく、冷却装置によって再び液体に戻され、回収(蒸留)されます。回収された溶剤は、フィルターできれいにされた後、次の洗浄で再利用されます。この仕組みにより、環境への影響を最小限に抑えつつ、コストを管理しているのです。この工程を終えると、衣類は完全に乾き、溶剤の成分もほとんど残りません。

3.4 ステップ4 仕上げ(プレス機やアイロンで形を整える)

洗浄と乾燥が完了した衣類は、シワが寄っていたり、本来のシルエットが崩れていたりします。最後の「仕上げ」工程では、プロの技術者が衣類一点一点の状態を見極め、最適な形に整えていきます。

ジャケットの立体的な肩のラインや、パンツの美しいセンタープレス、ブラウスの繊細なフリルなど、衣類の素材やデザインに合わせて、人体プレス機や馬(うま)と呼ばれる仕上げ台、高圧スチームアイロンなどを使い分けます。単にシワを伸ばすだけでなく、新品のようなシルエットと風合いを復元させるのがプロの仕上げです。この最終工程によって、ドライクリーニングされた衣類は見違えるように美しくなります。

4. 水洗いとの違いは?得意な汚れを比較

ドライクリーニングと家庭で行う「水洗い」、そしてプロが行う「ウェットクリーニング」。これらは使用する液体が根本的に違うため、落とせる汚れの種類も全く異なります。衣類についた汚れの種類を見極め、最適な洗濯方法を選ぶことが、衣類をきれいに長持ちさせる秘訣です。

ここでは、それぞれのクリーニング方法が得意とする汚れについて、具体例を挙げながら詳しく解説します。

4.1 ドライクリーニングが得意な汚れ(油溶性)

ドライクリーニングは、有機溶剤という「油」を使って汚れを落とす洗濯方法です。「油汚れは油で落とす」という原理に基づいているため、水には溶けにくい「油溶性」の汚れを落とすのが非常に得意です。

具体的には、以下のような汚れが挙げられます。

- 食べこぼしの油汚れ: ドレッシング、マヨネーズ、バター、ラーメンの汁、カレー、チョコレートなど

- 皮脂汚れ: スーツの襟や袖口、帽子の内側などに付着する黒ずみや黄ばみの原因

- 化粧品の汚れ: ファンデーション、口紅、日焼け止めクリームなど

- 油性のインク類: ボールペン、油性マジックなど

- その他: 機械油、車の排気ガスによるススなど

これらの汚れは、水と洗剤だけでは繊維の奥から浮き上がらせることが難しく、シミとして残りやすいのが特徴です。ドライクリーニングは、これらの油分を繊維から優しく溶かし出すことで、生地を傷めることなくきれいに除去します。

4.2 水洗い(ウェットクリーニング)が得意な汚れ(水溶性)

一方、水洗いはその名の通り「水」を使って汚れを洗い流します。そのため、汗や飲み物など、水に溶けやすい性質を持つ「水溶性」の汚れを落とすのに最も効果的です。

クリーニング店では、水洗い不可の衣類でもプロの技術で水洗いする「ウェットクリーニング」という方法があります。これは、型崩れや縮みを最小限に抑えながら、水溶性の汚れをしっかり落とす特殊なクリーニングです。

水洗いが得意な汚れには、以下のようなものがあります。

- 汗の成分: 塩分、尿素、アンモニアなど(放置すると黄ばみやニオイの原因に)

- 飲み物の汚れ: ジュース、コーヒー、紅茶、お茶、お酒(ビール、ワイン)など

- 調味料の汚れ: 醤油、ソース、ケチャップ、だし汁など

- その他: 泥はね、ホコリ、花粉など

特に夏場にかいた大量の汗や、飲み物をこぼしてしまったシミなどは、ドライクリーニングだけでは完全に落としきれない場合があります。そういった汚れには水洗いが最適です。

それぞれの違いを分かりやすく表にまとめました。

| 比較項目 | ドライクリーニング | 水洗い(ウェットクリーニング) |

|---|---|---|

| 使用する液体 | 有機溶剤(油) | 水 |

| 得意な汚れ | 油溶性の汚れ (皮脂、ファンデーション、油性インク、食べ物の油など) |

水溶性の汚れ (汗、ジュース、醤油、お酒など) |

| 苦手な汚れ | 水溶性の汚れ(汗など) | 油溶性の汚れ(油シミなど) |

| 衣類への影響 | 型崩れ、縮み、色落ちがしにくい | 汚れ落ちは良いが、素材によっては型崩れや縮みが起きやすい(プロは技術でカバー) |

| ニオイ | 汗のニオイは残ることがある。特有の溶剤臭がすることも。 | 汗などのニオイをしっかり落とし、さっぱりと仕上がる。 |

このように、ドライクリーニングと水洗いにはそれぞれ得意・不得意があります。衣類の状態や汚れの種類に応じて、クリーニング店と相談しながら最適な方法を選ぶことが大切です。

5. ドライクリーニングのメリットとデメリット

大切な衣類を長持ちさせるためには、クリーニング方法の特性を理解することが重要です。ドライクリーニングは万能ではなく、メリットとデメリットの両方があります。それぞれの特徴を知り、衣類の状態や汚れの種類に合わせて最適な方法を選びましょう。

まずは、ドライクリーニングのメリットとデメリットを一覧表で比較してみましょう。

| 比較項目 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 得意な汚れ | 油溶性の汚れ(皮脂、化粧品、油性インク、食べこぼしの油など) | 水溶性の汚れ(汗、しょうゆ、ジュース、お酒など) |

| 衣類への影響 | 型崩れ、縮み、色落ちがしにくい。風合いを保ちやすい。 | 装飾品(ビーズ等)やプリントが剥がれることがある。 |

| その他 | デリケートな素材(ウール、シルク等)の洗浄に適している。 | 特有の石油系のニオイが残ることがある。汗汚れが残ると黄ばみの原因になる。 |

それでは、それぞれの項目について詳しく解説していきます。

5.1 メリット 型崩れしにくく油汚れに強い

ドライクリーニングには、家庭での水洗いでは得られない大きなメリットが3つあります。

5.1.1 型崩れや縮みを防ぎ、風合いをキープできる

水洗いすると繊維が水分を吸って膨らみ、乾く際に形が変わってしまうことがあります。特にウールやカシミヤ、シルクといったデリケートな素材はその影響を受けやすく、一度縮んだり型崩れしたりすると元に戻すのは困難です。

その点、ドライクリーニングは水の代わりに有機溶剤を使うため、繊維をほとんど膨張させずに洗浄できます。そのため、スーツのシャープなシルエットやコートのハリ、セーターのふんわりとした風合いを損なうことなく、新品に近い状態を保つことが可能です。

5.1.2 油溶性の汚れをしっかり落とす

「油汚れは油で落とす」という化学の原理に基づき、油性の有機溶剤が効果を発揮します。ファンデーションや口紅などの化粧品、食べこぼしの油、襟や袖に付着した皮脂汚れといった、水洗いでは落としにくい頑固な油溶性の汚れを、繊維の奥から溶かし出してきれいにします。

5.1.3 色落ち・色移りのリスクが低い

水を使わない洗浄方法なので、染料が水に溶け出す心配がほとんどありません。これにより、鮮やかな色柄の衣類や、複数の色が使われているデザインの服も、色がにじんだり他の衣類に色移りしたりするリスクを最小限に抑えながらクリーニングできます。

5.2 デメリット 汗汚れが落ちにくく特有のニオイがすることも

多くのメリットがある一方、ドライクリーニングには知っておくべきデメリットも存在します。

5.2.1 汗などの水溶性の汚れは苦手

ドライクリーニング最大の弱点は、汗や飲み物のシミ、醤油、果汁などの水溶性の汚れです。油性の溶剤はこれらの汚れを十分に溶かすことができず、繊維の中に残ってしまうことがあります。汗汚れが残ったまま保管すると、時間とともに酸化して黄ばみや変色、カビ、虫食いの原因になることも少なくありません。夏物のスーツや汗をたくさんかいた衣類は、クリーニング店で「汗抜き加工」や「ウェットクリーニング」といったオプションを追加で依頼するのがおすすめです。

5.2.2 特有の石油系のニオイが残ることがある

クリーニングから戻ってきた衣類から、石油のような独特のニオイがすることがあります。これは、乾燥工程で有機溶剤が完全に揮発しきれずに繊維に残ってしまったり、洗浄溶剤の管理が不十分で汚れが溶剤に蓄積し、衣類に再付着したりすることが原因です。信頼できるクリーニング店では溶剤をフィルターでろ過するなど適切に管理していますが、もしニオイが気になる場合は、ビニールカバーを外して風通しの良い場所で陰干しすると軽減されます。

5.2.3 素材や装飾によっては対応できない

ビニール製品やポリウレタンなどの合成皮革の一部、接着剤で取り付けられたビーズやスパンコール、ラインストーンといった装飾は、有機溶剤によって溶けたり、剥がれたり、変質したりする恐れがあります。洗濯表示にドライクリーニング可とあっても、特殊な加工や装飾が施されている場合は、必ずクリーニング店の専門スタッフに相談しましょう。

6. どんな服を出すべき?ドライクリーニング対象の衣類と洗濯表示

「この服、クリーニングに出した方がいいのかな?」と迷った経験はありませんか。大切な衣類を傷めず長持ちさせるためには、その服に合った正しい洗濯方法を選ぶことが非常に重要です。ここでは、ドライクリーニングに出すべき衣類の見分け方と、その具体的な例を詳しく解説します。

6.1 洗濯表示の「ドライマーク」を確認しよう

ドライクリーニングに出すべきかどうかを判断する最も確実な方法は、衣類の裏側についている「洗濯表示(洗濯タグ)」を確認することです。2016年12月から国際規格に合わせた新しい表示に変わりましたが、ここでは新旧両方のマークを紹介します。

新しい洗濯表示では、円形のマークがドライクリーニングに関する記号です。円の中に書かれたアルファベットは、クリーニング店が使用できる溶剤の種類を示しています。

| 新しい洗濯表示(2016年12月〜) | 意味 | 古い洗濯表示(〜2016年11月) |

|---|---|---|

| (Pの絵文字または記号) 〇の中にP |

パークロロエチレン及び石油系溶剤によるドライクリーニングができる ほとんどの溶剤が使用可能なため、洗浄力が高いクリーニングが可能です。 |

(ドライの絵文字または記号) 「ドライ」の文字と〇 |

| (Fの絵文字または記号) 〇の中にF |

石油系溶剤によるドライクリーニングができる P表示に比べて、よりデリケートな衣類が対象です。クリーニング店では素材に合わせて溶剤を使い分けます。 |

|

| (×の絵文字または記号) 〇に× |

ドライクリーニング禁止 この表示がある衣類は、ドライクリーニングに出すことができません。家庭での水洗いなど、他の表示に従ってください。 |

(ドライ×の絵文字または記号) 「ドライ」の文字と〇に× |

ご自身の衣類のタグを見て、この「P」か「F」のマークがあれば、それはドライクリーニングが可能なサインです。逆に、円に×印が付いている場合は、絶対にドライクリーニングに出してはいけません。装飾品や接着剤が溶剤で剥がれてしまう可能性があるためです。

6.2 ドライクリーニングが推奨される衣類の例

洗濯表示にドライマークが付いている衣類はもちろんですが、それ以外にも素材や形状の特性からドライクリーニングが強く推奨される衣類があります。水洗いによる型崩れや縮み、風合いの変化を防ぐためです。

6.2.1 スーツやジャケット

ビジネスやフォーマルな場面で着用するスーツやジャケットは、ドライクリーニングが必須の代表格です。これらの衣類は、表地だけでなく、裏地、芯地、肩パッドなど複数の素材を組み合わせて立体的に作られています。水洗いすると、それぞれのパーツの収縮率が違うため、型崩れやシワ、ヨレの原因となります。美しいシルエットを維持するためには、水の影響を受けないドライクリーニングが最適です。

6.2.2 ウールやカシミヤのセーター・コート

ウール、カシミヤ、アンゴラといった動物の毛から作られる「獣毛繊維」は、非常にデリケートで水に弱い性質を持っています。これらの繊維は、人間の髪の毛と同じように表面がキューティクルのようなウロコ状(スケール)になっています。水に濡れて揉まれると、このスケールが絡み合い、繊維が元に戻らなくなる「フェルト化」という現象が起こります。その結果、衣類が硬く縮んでしまい、元々の柔らかな風合いが失われてしまいます。ドライクリーニングであれば、このフェルト化を防ぎながら汚れを落とすことができます。

6.2.3 シルクやレーヨンなどのデリケート素材

光沢が美しいシルクや、なめらかな肌触りのレーヨンも、水洗いを避けるべき素材です。

- シルク:水に濡れると繊維が毛羽立ちやすく、特有の光沢が失われたり、シミや色落ち(色泣き)が起きたりする可能性があります。非常に繊細な素材のため、専門家によるドライクリーニングが推奨されます。

- レーヨン、キュプラ、テンセルなど:これらは「再生繊維」と呼ばれ、木材パルプを原料としています。水に濡れると繊維の強度が著しく低下し、縮みやすくシワになりやすいという弱点があります。水の影響を最小限に抑えるドライクリーニングが、風合いを保つための鍵となります。

これらの衣類は、家庭での洗濯が難しく、失敗すると元に戻せないダメージを受けてしまう可能性があります。大切な一着を長く愛用するためにも、洗濯表示を確認し、素材の特性を理解した上でクリーニング店に相談しましょう。

7. ドライクリーニングに関するよくある質問

ドライクリーニングについて、多くの方が抱く疑問にお答えします。大切な衣類を適切にケアするための知識として、ぜひ参考にしてください。

7.1 汗の汚れを落としたい場合はどうすればいい?

ドライクリーニングは皮脂やファンデーションなどの油溶性の汚れを落とすのが得意ですが、汗や飲みこぼしといった水溶性の汚れは苦手です。そのため、汗をたくさんかいたスーツや夏物の衣類をそのままドライクリーニングに出しても、汗の成分が残り、後から黄ばみやニオイの原因になることがあります。

汗汚れをしっかり落としたい場合は、クリーニング店で提供されているオプションサービスを利用するのがおすすめです。主に2つの方法があります。

7.1.1 オプション1:ウェットクリーニング(水洗い)

「水洗い不可」の表示がある衣類でも、専門家が特別な技術と洗剤を使って水洗いする方法です。水の力で汗の成分を根本から洗い流すため、さっぱりとした仕上がりになります。型崩れや縮みが起きないよう、細心の注意を払って作業されます。

7.1.2 オプション2:汗抜き加工

ドライクリーニングの工程内で、水溶性の汚れを落とす効果のある特殊な洗剤(ソープ)を加えて洗浄する方法です。ドライクリーニングのメリットである型崩れのしにくさを維持しつつ、汗汚れにもアプローチできます。

どちらを選ぶべきか迷った際は、衣類の種類や汚れの度合いに応じてクリーニング店の専門スタッフに相談しましょう。それぞれの特徴を以下の表にまとめました。

| 項目 | ウェットクリーニング | 汗抜き加工 |

|---|---|---|

| 洗浄方法 | 専門家による水洗い | ドライクリーニング + 特殊洗剤 |

| 得意な汚れ | 汗、ジュースなどの水溶性の汚れ全般 | 軽い汗汚れ、皮脂汚れ |

| 仕上がり | さっぱり感、爽快感が非常に高い | ドライクリーニングの風合いを保ちつつ、汗も除去 |

| 料金 | 高め(手間がかかるため) | 比較的安価(オプション追加料金) |

| おすすめの衣類 | 夏物のスーツ、学生服、汗を大量にかいた衣類 | シーズン終わりの衣替え、軽い汗が気になる衣類 |

7.2 クリーニングから戻ってきた服のビニールは外すべき?

結論から言うと、すぐに外すべきです。

クリーニング店のビニールカバーは、店舗から自宅へ持ち帰るまでの間にホコリや汚れが付着するのを防ぐための一時的なものです。保管用に作られているわけではありません。

ビニールをかけたままクローゼットに保管すると、以下のようなトラブルの原因になります。

- 湿気がこもりカビが発生する

ビニールは通気性が非常に悪いため、内部に湿気がこもりやすくなります。クリーニングの乾燥工程で完全に飛ばしきれなかった水分や溶剤が気化し、カビや雑菌が繁殖する原因となります。 - ガスヤケによる変色

ビニール袋の原料に含まれる酸化防止剤が気化し、衣類の繊維と化学反応を起こして黄色く変色させてしまうことがあります。これを「ガスヤケ」と呼びます。

大切な衣類を長持ちさせるためにも、家に持ち帰ったらすぐにビニールを外し、風通しの良い場所で1〜2時間ほど陰干しして、残った湿気や溶剤のニオイを飛ばしてから保管しましょう。保管する際は、ホコリよけとして不織布などの通気性の良いカバーをかけるのがおすすめです。

7.3 ドライクリーニング特有のニオイが気になる時の対処法

クリーニングから戻ってきた衣類から、石油のような特有のニオイがすることがあります。このニオイの主な原因は、洗浄に使われた有機溶剤が完全に乾ききらず、繊維に残ってしまっていることです。

通常、クリーニング店の乾燥工程で溶剤は完全に蒸発・回収されますが、厚手の生地や乾燥時間が不十分だった場合に、ごく微量が残留してしまうことがあります。また、まれに洗浄溶剤の管理が不十分で、汚れた溶剤のニオイが衣類に移ってしまうケースもあります。

もしニオイが気になる場合は、以下の対処法を試してみてください。

7.3.1 家庭でできる対処法:風通しの良い場所で陰干しする

最も簡単で効果的な方法です。直射日光は色あせや生地を傷める原因になるため、必ず屋外または室内の風通しの良い場所で陰干ししてください。半日から1日程度干しておくと、残留した溶剤が気化してニオイが薄まります。扇風機やサーキュレーターの風を当てると、より効率的です。

7.3.2 ニオイが取れない場合:クリーニング店に相談する

陰干しをしてもニオイが全く取れない、またはニオイが強すぎる場合は、クリーニング店の作業に問題があった可能性があります。ためらわずに店舗に連絡し、事情を説明して再仕上げ(無料で再洗い・再乾燥)を依頼しましょう。多くの良心的なクリーニング店では、快く対応してくれます。

8. まとめ

ドライクリーニングの「ドライ」とは、水を一切使わないという意味です。水の代わりに「有機溶剤」という油性の液体で洗うことで、ウールやカシミヤといったデリケートな衣類の型崩れや縮みを防ぎます。そのため、皮脂やファンデーションなどの油溶性の汚れを落とすのが得意ですが、汗などの水溶性の汚れは苦手です。大切な衣類を長持ちさせるため、洗濯表示を確認し、汚れの種類に応じて水洗いと賢く使い分けましょう。